Allgemein

Aufwachsen mit der türkischen Literatur

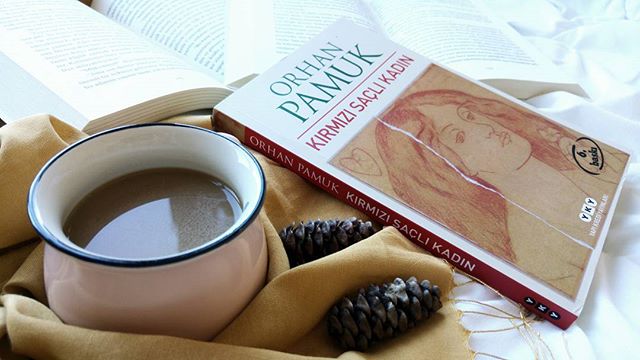

Anstatt sich für das Herkunftsland der Migranten – und dessen Geschichte, Literatur, Musik – zu interessieren, hat die Kollektivpsyche europäischer „Bildungsbürger“ die Türkei weitgehend auf die deutsch-türkische Unterschicht reduziert. (Foto:aa)

Im Frühjahr 1997, am Ende der neunten Klasse, machte ich bei der Türkischprüfung einen Fehler, der mir beinahe die Jahresnote vermasselte. Ich verwechselte „edebî“ mit „ebedî“. Das erste Wort bedeutet „literarisch“, das andere „ewig“. Die zwei würden in der Tat manchmal nah beieinander liegen, sagte Fatih Bey, unser Türkischlehrer, wirkliche Literatur sei für die Ewigkeit bestimmt, doch die zwei Wörter zu verwechseln sei ein Fehler – zwei Punkte Abzug. Bis dahin stammten meine Türkischkenntnisse größtenteils aus karg illustrierten Grammatikbüchern, in denen dezent gekleidete Damen (Hanımefendiler) und Herren (Beyler) mit übereinander geschlagenen Beinen Kaffee tranken, junge Paare im Taurusgebirge Ski fuhren und sehr viele Ärzte, Lehrerinnen, Ingenieure, Journalistinnen, Buchhalter, Taxifahrer, Unternehmerinnen, Sekretärinnen, Professoren, Hausfrauen und Studentinnen äußerst neugierig waren, einander kennenzulernen und sich gegenseitig in allen erdenklichen Situationen vorstellten. Meine Begegnung mit der türkischen Literatur beschränkte sich damals auf ein Dutzend halbverstandener Gedichte von Orhan Veli Kanık, Ahmet Kutsi Tecer, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet Ran und Cahit Sıtkı Tarancı, den Klassikern des 20. Jahrhunderts, die in der Türkei als weltberühmt gelten. Was mich in der neunten Klasse fesselte, war mehr die Musik der Sprache denn deren Sinn.

İstanbul‘u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul‘u dinliyorum, gözlerim kapalı

Ich höre Istanbul, meine Augen geschlossen

Zuerst weht ein leichter Wind

leicht bewegen sich

die Blätter in den Bäumen.

In der Ferne, weit in der Ferne,

pausenlos die Glocken der Wasserverkäufer.

Ich höre Istanbul, meine Augen geschlossen

Orhan Veli Kanık

(Übersetzung: Yüksel Pazarkaya)

Heute noch bin ich der Meinung, dass man nicht unbedingt des Türkischen mächtig sein muss, um Orhan Velis nüchterne Sprachmalerei zu genießen. Man muss nur jemanden finden, der das Gedicht mit gebotenem Gefühl in Istanbul-Türkisch vorträgt! Und in Ahmet Kutsi Tecer, dem Dichter mit den wunderbar kurzen Sätzen, glaubte ich den türkischen Lorca entdeckt zu haben:

…

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut

Sende eller gibi adımı unut

Kapımı birkaç gün için açık tut

Eşyam bakakalsın diye arkamdan

…

Nach Verlassen des Hauses

mit dem Sarg auf der Schulter

Auch Du vergiss meinen Namen,

wie die Fremden

Lass meine Tür ein paar Tage offen stehen

Damit meine Habseligkeiten

mir hinterher sehen.

Ahmet Kutsi Tecer

(Übersetzung: T.N.)

Im Musikunterricht hatten wir Kinder „Üsküdar’a gider iken…“ gesungen, ein schlafwandlerisches Wunder von einem Volkslied über die Liebe einer verträumten Istanbuler Dame zu ihrem Sekretär, der sie unter feinem Nieselregen auf der Überfahrt nach Üsküdar begleitet, einem ehemals grünen Stadtteil am asiatischen Ufer. Unser Türkischlehrer war entzückt. Er wird an Eartha Kitt gedacht haben, die afroamerikanische Starsängerin, die in den 1950er Jahren Türkisch lernte, um das Lied mit einem schelmischen Akzent für das amerikanische Publikum zu singen.

Ein Krokodil, das türkisch spricht

Mitte der 1990er Jahre auf einer türkischen Internatsschule in Sankt Petersburg aufzuwachsen, hieß vor allem: Vorurteile loswerden. Die Türkei war für viele von uns bis dahin ein fernes asiatisches Land gewesen, bevölkert von staubigen, grimmigen Menschen, die unter einer gnadenlosen Sonne zuviel Süßigkeiten verschlangen und sich mit kratzigen Kehllauten verständigten. Neben klassischen orientalistischen Klischees wurden in Russland Jahrhunderte lang Feindbilder eines unzivilisierten, aber expansionslüsternen Osmanischen Reiches kultiviert, die mit jedem russisch-türkischen Krieg dichter und düsterer wurden und irgendwann folkloristische Züge annahmen. Ein Türke war listig, faul, ungebildet, unehrlich und nicht besonders intelligent. 1919, mitten im Bürgerkrieg, erschien ein Bestseller der sowjetischen Kinderliteratur: Die Abenteuer des Krokodils Krokodilowitsch von Kornej Tschukowski. Der Hauptheld, ein Krokodil, das „auf den Straßen promenierte, Zigaretten rauchte und Türkisch sprach“, wird von einer nationalistisch-hysterischen Menge wüst beschimpft und vertrieben.

Fünf Jahre später setzte der Romantiker Sergej Jessenin eine Art Gegengewicht in der russischen Türkei-Wahrnehmung mit seinen melancholisch wippenden Zeilen: Nie bin ich am Bosporus gewesen // Frage mich nicht danach // In deinen Augen sah ich ein Meer // Von himmelblauen Flammen. Freilich blieb das Krokodil, nicht die Jessenin-Verse, Jahrzehnte lang das beherrschende Motiv. Nicht einmal die rebellisch-humanistische Lyrik des in Moskau begrabenen Exilpoeten Nazım Hikmet konnte sich dagegen behaupten. Nach dem Ende der Sowjetunion kamen der All-Inclusive-Urlaub und der Kofferhandel als Teile des Türkei-Images hinzu. Wir an der türkischen Schule in Sankt Petersburg hatten jedoch das Glück, ab dem Alter von 15 Jahren mit der türkischen Literatur aufzuwachsen: Sie verdrängte schnell das promenierende Krokodil und gewährte Einblicke in die türkische Seele, deren Hauptmerkmal seit zweihundert Jahren Zerrissenheit zwischen Ost und West zu sein scheint – für Russen übrigens kein unbekannter Zustand. Nach vier Jahren an der türkischen Schule in Sankt Petersburg war ich überzeugt, dass die Türkei nicht nur Erbin einer einzigartigen, zu Unrecht dämonisierten Zivilisation ist, sondern mit ihrer Literatur in der turbulenten Republikzeit die Grundlagen einer euroasiatischen Identität schuf, welche die globalisierte Welt, nicht zuletzt Europa, gut gebrauchen könnte.

Trotz des hirnrissigen Nationalismus im Alltag und der Tabuisierung der eigenen Geschichte schienen mir die Türken auf dem Weg in die Zukunft etwas weiter vorangekommen zu sein als die Mehrheit meiner eigenen sowjetisch-nostalgischen Mitbürger. Nach vier Jahren in Deutschland habe ich den Eindruck, dass solche Überlegungen den meisten Deutschen fremd sind. Der Döner schmeckt zwar, und der Strand in Belek ist wunderbar, nur mit Zivilisation hat das alles mit Verlaub wenig zu tun. Zivilisation sind Johann Wolfgang von Goethe, Arthur Rimbaud und Umberto Eco. Gastarbeiter und ewige EU-Kandidaten gehören einfach nicht dazu. Orhan Pamuk? Yaşar Kemal? – Ausnahmeerscheinungen. Ahmed Hamdi Tanpınar? Reşat Nuri Güntekin? Oğuz Atay? Peyami Safa? Sabahattin Ali? Zülfü Livaneli? – Wer bitte? Dies ist nicht Kulturarroganz. Arroganz setzt Kenntnisse voraus. Dies ist wohl vielmehr das Krokodilsyndrom. Das deutsche Krokodil ist der Gastarbeiter. Er lebt immer noch in den Baracken, die für ihn und seine Nachfahren einst in den europäischen Köpfen errichtet wurden. Er spricht nicht gerne Deutsch, er ist nicht angekommen, aber er geht auch nicht weg. Er ist ein Fall für die langweiligen Integrationsbeamten. Und wenn man auf der grillenumzirpten Terrasse bei Rotwein das Feuilleton durchblättert oder sich vor einem Opernbesuch das letzte Mal die Frisur zurechtzupft, ist das alles weit, weit weg, der Gastarbeiter, der Döner, der Strand in Belek.

„Könnte ich dir einen unverbrauchten Himmel mitbringen…“

Dass die türkischen Arbeitsemigranten es geschafft haben, in Deutschland die anatolischen Dorfverhältnisse der 1960er Jahre zu konservieren, könnte man eine museale Meisterleistung nennen, wäre diese allumfassende Traditionsverbundenheit nicht mit derartiger sozialer Misere verbunden. Allerdings spricht vieles dafür, dass sie es nie alleine vollbracht hätten. Die Einstellung der so genannten Mehrheitsbevölkerung muss dabei eine Rolle gespielt haben. Dieser Einstellung wird auch die Bereitschaft entsprungen sein, analphabetische Fließbandarbeiter und Bergbaukumpel Jahrzehnte lang als türkische Kulturbotschafter in Deutschland zu betrachten. Diese soziologische Falle muss noch geklärt werden: Anstatt sich für das Herkunftsland der Neuankömmlinge zu interessieren – und für dessen Geschichte, Literatur, Politik, Musik – hat eine gebildete europäische Gesellschaft in ihrer Kollektivpsyche die Türkei weitgehend auf die deutsch-türkische Unterschicht reduziert.

Seit fünf Jahren versucht nun der Zürcher Unionsverlag mit der Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung, die Meilensteine der türkischen Literatur ab 1900 dem deutschsprachigen Leser näher zu bringen. Das Projekt heißt Türkische Bibliothek und umfasst 20 Bände. Darunter sind Autoren zu finden wie der Mitbegründer des türkischen Romangenres Halid Ziya Uşaklıgil (1866-1945) mit seinem berühmtesten Werk Verbotene Lieben, der politisch verfolgte Meister der Entlarvung Sabahattin Ali (1906-1948), der Chronist der verlorenen Liebe Yusuf Atılgan (1921-1989). In der Rubrik Gegenwartsliteratur sind neben dem bahnbrechenden Krimiautor Ahmet Ümit und der Pionierin der Frauenliteratur, Leyla Erbil, erfolgreiche Schriftsteller wie Aslı Erdoğan, Hasan Ali Toptaş und Murathan Mungan vertreten.

Wie viele Bücher muss man lesen, um einen Sinn für die türkische Literatur zu entwickeln? Muss man unbedingt literarische Werke lesen, um die Türkei besser zu verstehen? Wahrscheinlich nicht. Jeder Mensch findet seinen eigenen Zugang zu fremden Ländern. Reisen, Zeitung lesen, Musik hören, Freundschaften knüpfen. Niemand könnte behaupten, Literatur sei der beste Weg. Was sagt Literatur überhaupt über ein Land aus? Einerseits ziemlich viel, weil sie die geistige Suchspur einer Gesellschaft nachzeichnet. Andererseits ziemlich wenig, weil der Alltag meistens jenseits dieser Spur stattfindet. Unbestritten bleibt, dass die Deutschen dringend ihren Zugang zur Türkei finden müssen. Da dies in den jungen Jahren am besten funktioniert, liegt es nahe, an deutschen Schulen neben Türkischunterricht auch türkische Literatur anzubieten.

Wer in der Schule Ahmed Hamdis bodenloses Meisterwerk Huzur (Ruhe) liest, wird es wahrscheinlich genauso wenig verstehen wie Goethes Faust oder Unamunos Niebla. Aber er wird wissen, dass auch ein türkischer Autor – ein Türke! – sehr elegant mit dem Sinn des Lebens gehadert hat. So wird ästhetischer Snobismus abgebaut („Die haben keine wirkliche Literatur“). Aus Russland kommend war ich mit 15 Jahren ein angehender literarischer Snob. Bis ich das Liebesgedicht von Atilla Ilhan Ben sana mecburum las, mit der unübersetzbaren Zeile: Sana kullanılmamış bir gök getirsem (Könnte ich dir denn einen unverbrauchten Himmel mitbringen…). Den Sommer 1997 verbrachte ich nach der nervenzermürbenden Türkischprüfung mit dem durchdringenden Gesellschafts- und Seelenepos Tutunamayanlar (Die Haltlosen, Die Verlierer) von Oğuz Atay (1934-1977). Ein Buch, bei dem ich den schwankenden Unterschied zwischen edebî und ebedî wieder vergaß.