Gesellschaft

Meine Reise mit einem Imam quer durch Ruanda

Bei Ruanda denken die meisten an die furchtbaren Ereignisse von 1994. Doch das Land hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung erlebt und ist heute ein Hoffnungsträger auf dem afrikanischen Kontinent. Ein nachdenklicher Reisebericht.

Unser Bild von Afrika ist von Unterentwicklung, Hunger und Gewalt geprägt. Und Ruanda scheint für uns das Land zu sein, für das diese Vorstellungen in hoch konzentrierter Form gelten: Allein zwischen April und Juli 1994 wurden mehr als 800.000 Tutsi und moderate Hutu von bewaffneten Hutus ermordet – zumeist mit Macheten, Keulen und Sensen weggeschlachtet. Als sich im Anschluss an den Völkermord das Blatt wendete und die Ruandische Patriotische Front (RPF) das Land zurückeroberte, kam es auch zu Massakern an den vorherigen „Tätern“. Dies waren – ohne Vor- und Nachgeschichte – lediglich die traurigen Höhepunkte jahrzehntelanger Politik, in der sich zwei ethnisch-ökonomische Bevölkerungsteile, die sich eigentlich nicht sehr voneinander unterscheiden, gegenseitig ausgrenzten und verfolgten.

Für Nachrichten über Bürgerkriege, die uns unverständlich sind, haben wir die Fähigkeit entwickelt, das Fernsehprogramm zu wechseln oder den Artikel zu überschlagen. Wir können, so erklären wir achselzuckend, doch nichts daran ändern. Und selbst Experten scheinen oft keine einfache und schnelle Lösung an der Hand zu haben. Es ist sicherlich nur nachvollziehbar, dass ich mir nur schwerlich vorstellen konnte, dieses Land zu besuchen – vor allem auch, weil ich mich doch noch an Details erinnerte: Der Bürgerkrieg mit seinem Genozid war kein Dauerkonflikt zwischen verfeindeten Stämmen, sondern ein Resultat der Rassenideologie, die die Kolonialmächte aus Deutschland (ab 1884) und Belgien (ab 1916) politisch verankerten. Auch erinnerte ich mich daran, dass die United Nations Army Mission for Rwanda (UNAMIR) vollkommen unfähig war, die Katastrophe zu verhindern. Den Blauhelmen war der Waffengebrauch nur zur Selbstverteidigung gestattet. Obwohl sich der Völkermord schon im Vorfeld ankündigte, wurden friedenserzwingende Operationen im UN-Sicherheitsrat blockiert.

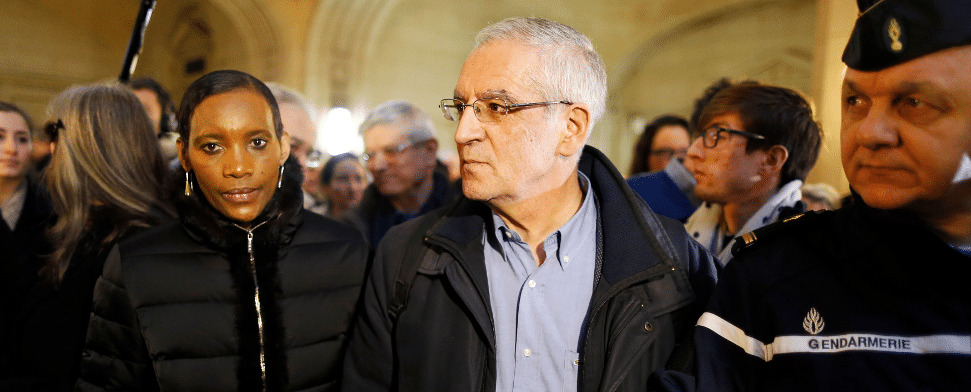

Dass ich nun doch für eine Woche Ruanda bereiste und mich mit der Geschichte und dem Völkermord in Ruanda stärker auseinandersetzte, habe ich Kadir Sancı, meinem Kollegen am Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam, zu verdanken. Als Imam des Berliner „House of One“, das unter einem Dach jeweils eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee beherbergen wird, erhielt er eine Einladung zur Eröffnung einer „Kirchen-Moschee“ in einem Gefängnis, in dem Genozidtäter inhaftiert sind. Und schon war ich in die Reise eingebunden, für die sich Überlegungen über Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Genoziden und die Vermeidung solcher Katastrophen aufdrängten.

Die tatsächliche Reise verlief dann weitgehend anders als geplant, da unsere eigentlichen Gastgeber die Einweihung des Sakralraumes kurzfristig abgesagt hatten. Stattdessen war nun unser Tagesablauf geprägt von Treffen mit Geschäftsleuten, mittelständischen Investoren, Vertretern von NGOs, Leitern und Lehrern von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Dazwischen gab es Besuche in Gedenkstätten des ruandischen Völkermords und Wanderungen durch weitläufige Siedlungsgebiete in und um Kigali, der ruandischen Hauptstadt.

Lektionen über die verschiedenen Formen der Entwicklungshilfe

Die Wanderungen durch die weitgestreckten und oft ländlich geprägten Nachbarschaften Kigalis gestalteten sich zuweilen als Herausforderung: Sie brachten Begegnungen mit der ärmeren, einheimischen Bevölkerung mit sich. Schon bevor wir die Dörfer erreichten, deren aus Lehmziegeln, Brettern und Wellblech erbauten Hütten sich an steilen Hängen drängen, waren wir von zahlreichen dürftig gekleideten Kindern unterschiedlichen Altersstufen umgeben. Einige begrüßten uns mit „Money, Money“. Schnell wurde uns klar, dass wir in diesem Land nicht nur eine „weiße Attraktion“ darstellen, sondern gelegentlich auch als „laufende Geldbeutel“ betrachtet werden. Welches Verhalten ist angesichts der offensichtlichen Armut angemessen?

Wir hatten uns darauf verständigt, kein Geld auf der Straße zu verteilen. Nicht aus Hartherzigkeit. Sobald man einem Kind etwas gibt – und sind es nur Kleinigkeiten wie Buntstifte – wächst binnen weniger Minuten die Schar der Bittsteller sprunghaft an. Diejenigen, welche nichts erhalten, fühlen sich zu Recht persönlich zurückgestellt und benachteiligt. Wir fragten einen Entwicklungshelfer der „Grünhelme“ nach dem angemessenen Verhalten. Seiner Ansicht nach ist es nachhaltiger, einzelnen Menschen persönliche Zeit zu widmen und mit ihnen langfristige Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen, als sie und ihre Probleme mit kurzfristigen Geschenken beiseite zu schieben.

Dies war sicherlich eine freundliche Anregung künftig für eine längere Periode ins Land zu kommen, um beispielsweise Bildung zu vermitteln und in Schulen oder anderen Einrichtungen zu arbeiten. Und so gestalteten sich selbst kurze Spaziergänge zu wertvollen Lektionen über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden von Entwicklungshilfe: Wird durch wohlgemeinte Geschenke und Unterstützung nicht die Entwicklung eigener Lösungskonzepte verhindert? Kritiker wie zum Beispiel Dambisa Moyo („Dead Aid“) formulieren hier keine vorsichtigen Fragen mehr. Sie vertreten die These, dass es gerade die „Almosenkultur“ der Moralaktivisten sei, die den Kontinent von westlichen Ländern abhängig macht.

Ruandas Erfolgsstory nach dem Genozid

Schon in den ersten Minuten der Begegnung betonten unsere einheimischen und beruflich stationierten Gesprächspartner immer wieder, dass Ruanda sich von seinen Nachbarländern maßgeblich unterscheidet. Dieses Mantra ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis – die Alleinstellungsmerkmale sind offensichtlich: Sicherheit in der Öffentlichkeit, eine niedrige Kriminalitätsrate, keine Korruption, Sauberkeit und ein politisches System, das Investitionen erleichtert. So erklärte uns ein Schulleiter, dass innerhalb eines Jahres ein größeres Schulgebäude mitsamt Sportanlagen gebaut werden konnte. Im Wege stehende Hürden werden innerhalb von 24 Stunden beseitigt. In wenigen Tagen liegen alle Bewilligungen von Konzessionen für Unternehmen vor. Großprojekte holen vor allem chinesische und türkische Investoren ins Land, die die Stabilität Ruandas zu schätzen wissen. Aus ähnlichen Gründen legen Menschen aus den Nachbarländern ihr Geld in ruandischen Banken an.

Wirtschaftsmagazine beschreiben Ruanda als das zukünftige „Silicon Valley“ und „Singapur Afrikas“ und verweisen auf ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 6 Prozent. Eine weitere Ausrichtung auf die internationale Wirtschaft und das Internetzeitalter fand in den Jahren 2009/10 durch die Umstellung des Bildungssystems von Französisch auf Englisch statt. Und nicht nur die Wirtschaft brummt: In den letzten zehn Jahren konnte die Kindersterblichkeit nahezu halbiert werden, der Anteil weiblicher Parlamentsmitglieder ist der höchste weltweit und auch gut ausgebildete Muslima in Führungspositionen sind eher Normalität als Besonderheit. Das Bild eines unterentwickelt-trägen und gewalttätigen Afrikas müssen wir hier schnell korrigieren. Die unbestrittenen Erfolge scheinen die Entscheidungen des Präsidenten Paul Kagame zu bestätigen.

Potemkinsche Dörfer? Kehrseiten des Erfolges

Doch unser neues Bild bekommt schnell Risse. Am zweiten Tag erklären uns einige Gesprächspartner, dass die schnellen Konzessionen und die zügige Durchführung von Großprojekten nicht ohne eine entsprechende „Disziplin“ und ein „Top-Down-Verfahren“ möglich sind. Am dritten Tag werden westliche Kulturmultiplikatoren deutlicher und sprechen von einem „autokratischen System“: Oppositionelle Politiker und Journalisten sollen inhaftiert und getötet worden sein. In jedem Fall scheint die Meinungsfreiheit deutlich eingeschränkt zu sein.

Die Umstellung der Unterrichtssprache und die Ausrichtung auf den Westen hat nicht nur die Abkopplung der Generationen voneinander zur Folge. Sie führt – wie uns Bonnie, ein ruandischer Geschäftsmann langatmig anhand von Heiratsriten erläutert – zum Verlust der eigenen Identität. Einen ambivalenten Deal gehen auch die Einwohner der Blechhüttendörfer ein, die den zahlreichen am Reißbrett geplanten Neubausiedlungen für die neue Elite weichen müssen. Sie werden oft gegen ihren Willen aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und in fremde Wohngegenden umgesiedelt. Die präsidiale Vorgabe, dass Ruanda im Jahr 2020 kein armes Land mehr sein soll, führt in die Arme westlicher und asiatischer Investoren und – möchte man den Kritikern Glauben schenken – in neue Abhängigkeiten. Doch welche Alternativen gibt es nach der Katastrophe des Genozids?

Afrikanische Traditionen und afrikanische Lösungen

In Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnispyramide verfolgt die ruandische Regierung als primäres Ziel die Schaffung einer stabilen Ordnung. Diese soll den Grundstein für ein immenses Wirtschaftswachstum legen und das Land aus seiner Misere herauskatapultieren. Ob der Übergang in eine Gesellschaft nach westlichen Idealvorstellungen angestrebt wird, kann fairerweise noch nicht gesagt werden. Vielleicht findet dieses Land auch ganz neue Wege, bei denen zum Beispiel eigene, afrikanische Traditionen erneuert werden. So treffen wir während unserer Reise auf materielle Zeugen eigner Lösungsansätze: Von hohen Bäumen umgebene Wiesenflächen mit eingegrabenen Holzbänken und Rednerpodesten, auf denen die sogenannten Gacaca-Prozesse („Wiesengerichte“) stattfanden. Eine juristische Bewältigung des Völkermordes schien nahezu unmöglich zu sein. Mehrere Hunderttausend Täter hatten sich an Mord, Körperverletzung und Raub beteiligt und von den ehemals 785 ausgebildeten Richtern überlebten nur wenige oder waren selbst zu Tätern geworden. Die ruandische Regierung modifizierte dieses traditionelle, dörfliche Gacaca-Schiedsgericht und setzte es nach einer einjährigen Testphase im Jahre 2002 zur Bewältigung des Genozides ein. In einem öffentlichen Verfahren rief die Regierung die gesamte Bevölkerung dazu auf, integere Schiedspersonen zu wählen und an den wöchentlichen Gacaca-Gerichten teilzunehmen. Deshalb blieben an den Gacaca-Tagen Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen. Jeder konnte anklagen und verteidigen.

Die landesweit angeordnete Zusammenführung von Opfern und Tätern sowie die Rechtsprechung durch Laienrichter blieb nicht ohne Kritik: Die Nichteinhaltung elementarer Rechtsgrundsätze habe zu einer „Siegerjustiz“ der Tutsi geführt, bei denen es auch zu Hinrichtungswellen an gefangenen Hutu kam. Andererseits versuchten Hutu-Extremisten durch Gewaltandrohung Opfer und Zeugen an verwertbaren Aussage zu hindern. Und zahlreiche Überlebende erklärten zwar den von der Regierung angeordneten Versöhnungsprozess für unbedingt notwendig. Sie könnten aber nur dann vergeben, wenn die Täter ihnen gegenüber geständig wären und persönlich um Vergebung bitten würden. Ziel der Gacaca-Prozesse war es offensichtlich, einen umfassenden Versöhnungsprozess einzuleiten, der die Traumatisierung von Opfern und Tätern durch Sozialtraining überwinden und eine sukzessive Normalisierung der Gesellschaft ermöglichen sollte. Aus diesem Grund wurde die Verwendung der Bezeichnungen „Hutu“ und „Tutsi“ im öffentlichen Diskurs tabuisiert.

Daneben können zahlreiche andere Maßnahmen beobachtet werden, mit denen die Regierung ein Auseinanderdriften der Gesellschaft zu vermeiden versucht und alle in einen sozialen Frieden zwingt. Dies gilt zum Beispiel auch für den „Umaganda-Tag“, der ebenfalls als eine erneuerte afrikanische Tradition betrachtet werden kann. An jedem letzten Samstag eines Monats ist jeder Bürger des Landes dazu verpflichtet zwischen 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags in seiner Nachbarschaft unbezahlte, gemeinnützige Arbeit zu verrichten. So fanden wir uns in einer Gruppe von etwa fünfzig Frauen und Männern wieder und bekamen Schaufeln und Hacken in die Hände gedrückt. Als wir später schweißgebadet eine Pause einlegten, wunderten wir uns, dass nur wenige arbeiteten. Die meisten standen in kleinen Grüppchen zusammen, plauderten und diskutierten. Dann fiel bei uns der Groschen: Der Umaganda-Tag ist kein sozialistischer Subotnik zur Steigerung der Produktivität. Im Vordergrund stehen die Kommunikation und die Herstellung eines gemeinschaftlichen Selbstverständnisses.

Was bleibt?

Aufgrund seiner Erfahrungen hat Ruanda durchaus das Potential zum Entwicklungshelfer für andere Nationen und Interessengruppen zu werden: Die Einflussnahme auf Gesellschaften ist kritisch zu evaluieren und muss zugunsten aller betroffenen Bevölkerungsgruppen korrigiert werden. Durch ein umsichtiges und frühzeitiges Handeln unter Berücksichtigung von Minderheitenpositionen können das Auseinanderfallen von Gesellschaften auf politischen, sozialen, ethnischen und religiösen Ebenen vermieden werden. So lässt sich die Entstehung von kriegerischen Konflikten mit anschließenden Flüchtlingswellen verhindern.

Nathanael Riemer ist Professor für Jüdische Studien mit dem Schwerpunkt interreligiöse Begegnungen am Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam. Ein herzlicher Dank für wichtige Anmerkungen zu diesem Beitrag ergeht an Kadir Sancı und Regine Weiß.