Die Türkei und die Bundestagswahl: Erdoğan schon jetzt der Gewinner

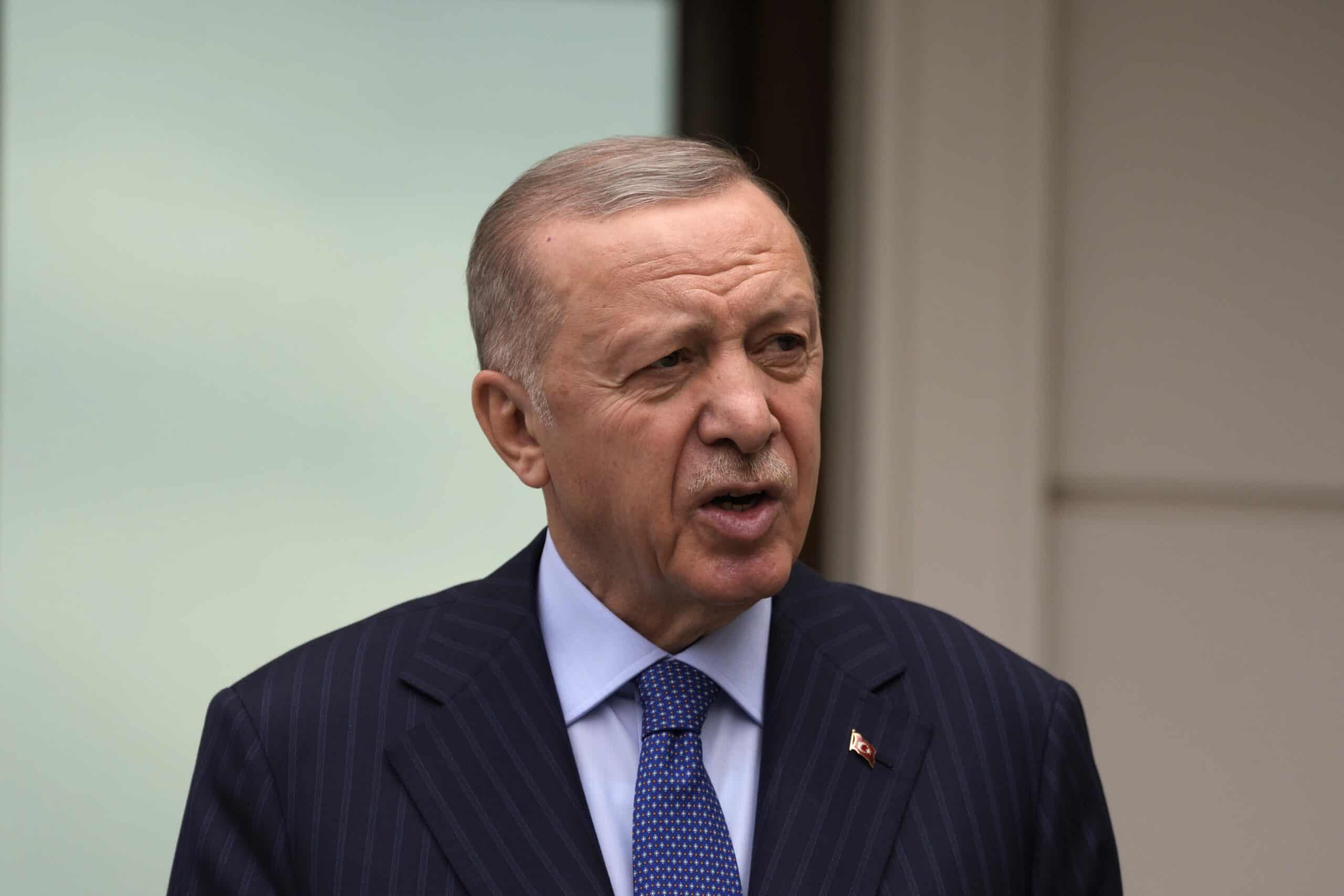

Die Bundestagswahl steht kurz bevor, und vieles deutet auf Friedrich Merz als nächsten Kanzler hin. Doch während in Ankara Gelassenheit herrscht, wächst in der türkischen Community in Deutschland die Sorge vor einer härteren politischen Gangart. Profitiert am Ende vor allem Erdoğan?

Nur noch wenige Tage trennen uns von der Bundestagswahl, und es spricht wenig dafür, dass der künftige deutsche Bundeskanzler jemand anderes als Friedrich Merz sein wird. Mehr Spannung verspricht jedoch die Frage, in welcher Konstellation das Land künftig regiert werden wird.

Am Ende wird die Frage, welche von den kleineren Parteien Die Linke, BSW und FDP die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, darüber entscheiden, ob es überhaupt für eine Zweierkoalition reichen wird – und wenn ja, für welche?

Pragmatischer Kurs der Merkel-Jahre gehört der Vergangenheit an

In Ankara schaut man dem Ausgang der Bundestagswahl deutlich entspannter entgegen als in der türkischen Einwanderercommunity hierzulande. Die Union hat die pragmatische Einstellung gegenüber dem Islam und den Muslimen, für die Christian Wulff, Angela Merkel und Armin Laschet standen, längst gegen eine aggressivere Tonart eingetauscht.

Dass die AfD mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft werden dürfte, schafft noch mehr Druck, sich rechter Rhetorik anzupassen. Dazu kommen Messerangriffe wie in Solingen und Aschaffenburg, die zum Alibi für eine noch stärkere rassistische Markierung von Muslimen werden.

Debatte um Messerangriffe

Wie der Nachgang zum Anschlag von Magdeburg zeigt, schafft es die extreme Rechte mittlerweile sogar, die Bluttat eines Islamhassers und AfD-Sympathisanten wie Taleb A. so zu verkaufen, dass sich die Wut gegen Muslime richtet. Für die Führung in Ankara ist das ein gefundenes Fressen. Dem Erdoğan-Regime ist es zwar willkommen, wenn Türkeistämmige in Deutschland Erfolg haben und gesellschaftliches Ansehen erlangen.

Erdoğans Deutschlandbesuch: Fast jeder Zweite wünscht sich Ausladung

Dann vereinnahmt man den türkischen Nationalstolz, der damit verbunden ist, gerne für sich und feiert sich selbst – und man versucht, die erfolgreichen Diaspora-Türken für sich zu vereinnahmen. Man kennt das Spiel von erfolgreichen Sportlern wie İlkay Gündoğan, Mesut Özil oder von Wissenschaftlern wie Uğur Şahin und Özlem Türeci.

Rassistische Anfeindungen Türkeistämmiger bringen vor allem Erdoğan etwas

Wenn die türkeistämmige Gemeinde in Deutschland hingegen angefeindet und unter Druck gesetzt wird, ist das für Erdoğan im Zweifel sogar noch günstiger. Denn dann bietet ihm die Situation die ideale Ausgangsposition, um Salz in die Wunden zu streuen. Die Botschaft, die er und die AKP seit Jahr und Tag an die türkische Diaspora richten, lautet ohnehin: „Grenzt euch von der deutschen Gesellschaft ab, ihr seid Türken und könnt euch nur auf Türken verlassen. Selbst im nettesten Nachbarn und Arbeitskollegen kann am Ende des Tages ein Rassist stecken.“

Dass die Union – anders als die SPD unter Schröder – zu jeder Zeit gegen einen EU-Beitritt der Türkei aufgetreten ist, schafft sogar für beide eine Win-Win-Situation. Für die Union wäre es ein absolutes Verliererthema, den Beitrittsprozess wieder in Gang bringen zu wollen. Nicht nur, weil die AfD sie von rechtsaußen unter Druck setzen würde. Es gibt im gesamten Bundestag keine Partei, die unter den derzeitigen Vorzeichen über eine Wiederaufnahme auch nur reden würde.

Für die Regierung Erdoğan hätte eine erneute Belebung des Beitrittsprozesses aber auch keinen Nutzen mehr. In den 2000er Jahren half die Beitrittsperspektive, sich Mehrheiten zu sichern, vor allem aber bot sie innenpolitisch ein unwiderlegbares Argument, um das System der kemalistischen Militärvormundschaft zurückzudrängen.

EU ist für Ankara kein Thema mehr – die Türkei bleibt es aber für die Europäer

Heute ist dieses System längst entmachtet, und Erdoğan hat seine eigene autoritäre Ordnung entwickelt. Ironie der Geschichte: Gerade die extremsten nationalistischen Träger der kemalistischen Militär-Oberhoheit haben sich mit Erdoğan mittlerweile arrangiert. Gleichzeitig gehen sie gemeinsam gegen Menschen und Bevölkerungsgruppen vor, für die Anfang der 2000er Jahre die AKP noch Hoffnung auf einen Wandel bedeutet hatte. In einem System, in dem man schon dafür ins Gefängnis geworfen werden kann, dass man vor Jahrzehnten die „falsche“ Schule besucht hat, würde ein EU-Beitrittsprozess nur stören.

Gleichzeitig hat Erdoğan außerhalb der EU noch wirksamere Methoden, ihr seinen Willen aufzuzwingen. Ein rechtslastiger gewordenes Deutschland sorgt dabei sogar für zusätzliche Möglichkeiten. Merz steht unter massivem Druck, seine Wahlversprechen umzusetzen. Dazu gehört eine massive Eindämmung der Zuwanderung.

Warum deutsch-türkische Abgeordnete im Bundestag keine „Alibi-Türken“ sind

Zwar hat die Balkanroute im Vergleich zu anderen Fluchtwegen etwas an Bedeutung verloren. Dennoch spielt die Türkei nach wie vor eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle der Fluchtbewegungen, die über ihr Territorium verlaufen. Dies wird Erdoğan auch gegenüber der neuen deutschen Regierung zu nutzen wissen – und den Druck auf ein neues Abkommen zur Migrationskontrolle erhöhen. Allerdings ist es ihm bis heute noch nicht gelungen, die Visafreiheit für türkische Staatsangehörige durchzusetzen, obwohl diese bereits 2016 Teil der Vereinbarung war.

Erdoğan wird noch stärkeren Druck auf Deutschland und die EU ausüben

Die Türkei wird für Deutschland und die EU allerdings auch noch aus einem anderen Grund unverzichtbarer. Es ist noch nicht absehbar und eher zweifelhaft, ob der Versuch der USA, den Ukrainekrieg zu beenden, von Erfolg gekrönt sein wird. Dennoch wird es kaum eine Neuauflage der Versorgung Deutschlands mit günstigem russischem Pipelinegas geben, und auch der Transit durch die Ukraine zugunsten anderer Empfängerländer wird mit großer Wahrscheinlichkeit bis auf Weiteres nicht wieder aufgenommen.

Die Versorgung mit LNG aus den USA ist jedoch deutlich teurer, zudem haben Lieferanten wie Katar zuletzt ihre Bereitschaft, mehr Flüssiggas nach Europa zu liefern, infrage gestellt. Dort sieht man sich unter anderem durch Lieferkettenbestimmungen gegängelt, denen man sich nicht unterwerfen will. Gut möglich also, dass die Golfemirate lieber nach Asien liefern.

Das macht die Türkei aber auch als Drehscheibe und Transitland für die Gasversorgung noch wichtiger. Pipelines wie TANAP und TurkStream dienen der Versorgung gerade der ärmeren EU-Länder im Osten und Südosten Europas. Dieser Umstand und die Wahrscheinlichkeit, dass der russische Einfluss im Schwarzen Meer nach einem Friedensschluss noch größer werden dürfte, verleiht der Türkei noch weitere Druckmittel gegenüber den europäischen Staaten.

Merz wird sich mit der Türkei arrangieren – Verbesserungen für Türkeistämmige kaum zu erwarten

Es ist möglich, dass Deutschland und die EU neue Formen der Kooperation mit der Türkei ins Spiel bringen werden. Eine solche wäre etwa eine „strategische Partnerschaft“. Dies wäre eine Alternative zu der auch von der Union erwähnten „privilegierten Partnerschaft“, und sie würde sich auf strategische Ziele sowie materielle und politische Interessen beschränken. Die Europäer könnten weiter ihre Hände in Unschuld waschen, wenn es um die eklatanten Menschenrechtsverstöße in der Türkei geht.

Im Gegenzug würde sich Europa jedoch das Wohlwollen Erdoğans erhalten und müssten nicht so stark um Versorgungsengpässe beim Gas oder die Präsenz von NATO-Partnern in der Schwarzmeerregion fürchten. Türkeistämmigen Einwanderern in Deutschland bringt das alles nicht viel – aber deren Erwartungen an eine Regierung Merz dürften ohnehin nicht in den Himmel wachsen. Signifikante Verbesserungen in der Integrationspolitik oder im Bereich des plurikulturellen und multireligiösen Zusammenlebens wird von der heutigen Union kaum jemand erwarten.

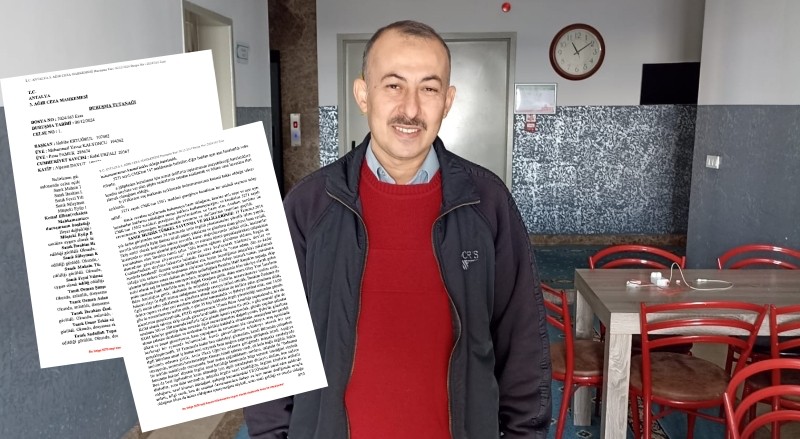

Ercan Karakoyun ist Experte für Integration, Migration und die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in der Türkei. Als Vorsitzender der Stiftung Dialog und Bildung sowie Kuratoriumsmitglied des House of One setzt er sich für interkulturellen Austausch und eine pluralistische Gesellschaft ein. Mit seiner langjährigen Erfahrung analysiert er die Herausforderungen und Chancen der deutsch-türkischen Beziehungen sowie die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten.