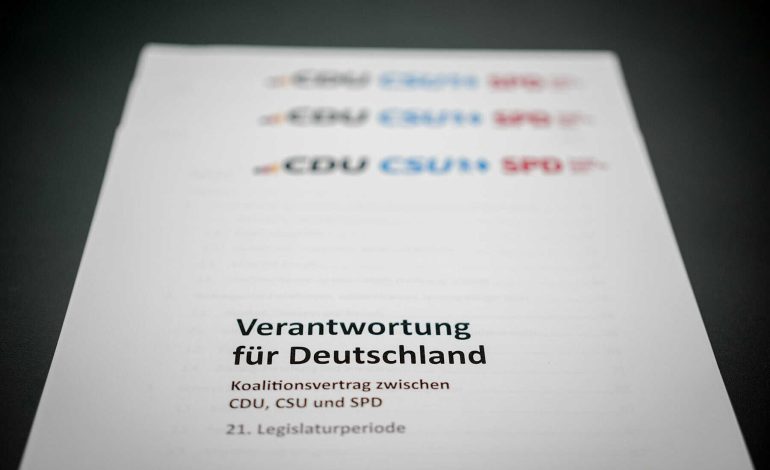

Schwarz-roter Koalitionsvertrag: Hoffnungsschimmer und vergebene Chancen

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD ist unter Dach und Fach. Ansätze davon wecken Hoffnungen auf eine pragmatischere und lösungsorientierte Politik, die Menschen wieder zurückgewinnen kann. Gleichzeitig scheint die Angst vor der AfD so groß zu sein, dass man auf allzu positive Signale gegenüber Einwanderercommunitys verzichtet.

Sechseinhalb Wochen nach der Bundestagswahl haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit dürften die Voraussetzungen geschaffen sein, um in Kürze Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen und das neue Kabinett zügig seine Arbeit aufnehmen zu lassen.

Die Herausforderungen sind immens, und das umstrittene Vorgehen bei der Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse hat dazu beigetragen, dass sich die neue Regierung bei vielen Bürgern einen Misstrauensvorsprung eingehandelt hat. Jüngste Umfragen sehen besonders die CDU im freien Fall, Ipsos zufolge wäre die in Teilen rechtsextremistische AfD erstmals bundesweit stärkste Partei.

Immerhin weckt der Koalitionsvertrag zumindest in manchen Bereichen die Hoffnung, dass Union und SPD den Ernst der Lage erkannt haben. Papier ist zwar geduldig, aber manches spricht dafür, dass ihr Wille ernsthaft ist, statt Ideologie und Parteitaktik künftig Pragmatismus und Lösungsorientierung ins Zentrum ihrer Politik zu stellen. Vieles steht unter Finanzierungsvorbehalt, einiges wird für die Zukunft versprochen. Dennoch wird die Regierung Merz vom ersten Tag an unter Erfolgsdruck stehen. Die Menschen müssen zeitnah spüren, dass sie finanziell entlastet werden. Die Unternehmen müssen zu der Überzeugung gelangen können, dass Deutschland auch weiterhin ein guter Standort ist. Die Bevölkerung muss auch davon überzeugt werden, dass die Bundesregierung ernsthaft daran arbeitet, den Frieden in Europa zu bewahren und nicht eine weitere Eskalationsspirale in Gang zu setzen.

Die schwarz-rote Regierung steht vor der Aufgabe, dem Land wieder Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft zu geben. Nur dann besteht Aussicht darauf, aus dem Teufelskreis von Stagnation, Agonie, Angst, Wut, Polarisierung und Radikalisierung wieder herauszukommen. Andernfalls drohen Deutschland ganz bittere Zeiten. Das zeichnet sich spätestens seit der Pandemie ab.

Einwanderung wird primär als Problem betrachtet

Eine Chance haben die künftigen Koalitionäre leider schon liegengelassen. Der Koalitionsvertrag bekennt sich zwar dazu, dass Deutschland ein „weltoffenes Land“ sei und auch bleiben wolle. Auch wolle man „Integration ermöglichen“, ein „einwanderungsfreundliches Land“ bleiben und „eine qualifizierte Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt attraktiv machen“.

Allerdings befasst sich der Koalitionsvertrag auf den viereinhalb Seiten, die explizit dem Thema „Migration und Integration“ gewidmet sind, in erster Linie mit der Frage, wie man Einwanderung verhindern oder erschweren kann. Es steht viel darüber drin, wie man Leistungen kürzen, Forderungen an die Menschen stellen oder in anderer Weise zum Ausdruck bringen will, dass man Einwanderung primär als Problem betrachtet. Möglicherweise liegt das auch daran, dass Menschen aus Einwanderercommunitys schon während der Koalitionsverhandlungen maximal eine Nebenrolle spielten. So wiesen von den insgesamt 35 Leiterinnen und Leitern von Verhandlungsteams mit Serpil Midyatli und Armand Zorn gerade einmal zwei eine Migrationsgeschichte auf.

„Beim Migrationsthema fallen Gefühl und Wirklichkeit auseinander“

Gerade im Migrationskapitel lässt sich zwischen den Zeilen eine fast panische Angst vor den Rechtsradikalen herauslesen. Die Folge ist Symbolpolitik wie das Aus für Resettlement-Programme der UNO, die gerade einmal ein paar tausend besonders vulnerable Schutzsuchende betroffen hatten. Auch die Schlechterstellung nach dem 1. April ins Land gekommener ukrainischer Geflüchteter, die nun keinen unmittelbaren Anspruch auf Bürgergeld mehr haben, erscheint in erster Linie als sinnarmer Populismus. Der objektive gesellschaftliche Nutzen ist minimal, es wird lediglich eine Bevölkerungsgruppe einer Schikane unterzogen.

Kein Islam, aber Islamismus

Gleiches gilt für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Da der EGMR einen pauschalen und dauerhaften Ausschluss schon einmal als menschenrechtswidrig bewertet hat, wird dieser nun für die Dauer von zwei Jahren ausgesetzt. Dabei betonen zahlreiche Studien, wie psychisch belastend eine Trennung von Menschen von ihren Partnern oder Familien ist. Prof. Winfried Kluth, der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration, äußerte, der Familiennachzug sei „integrationspolitisch sinnvoll, da die Sorge um Angehörige es erschwert, innerlich anzukommen und sich etwa um Spracherwerb und Arbeit zu bemühen“. Der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer wies bereits 2018 darauf hin, dass die Anwesenheit von Partnerinnen und Müttern ein Faktor sei, der dazu beitragen könne, Kriminalitätsneigung unter jungen männlichen Geflüchteten zu reduzieren.

Der Islam kommt im Koalitionsvertrag nicht vor, lediglich der Begriff „Islamismus“ wird im Zusammenhang mit Tendenzen genannt, die man bekämpfen wolle. Immerhin wird Kirchen und Religionsgemeinschaften ein „unverzichtbarer Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Gemeinwohl“ bescheinigt. Daraus folgt das Bekenntnis: „Wir fördern den interreligiösen Dialog und schützen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit.“ Religions- und Weltanschauungsfreiheit werden als „Gradmesser für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Geltung der Menschenrechte“ bezeichnet.

Warm anziehen müssen sich derweil wohl einige türkische Islamverbände. Unter ihnen ist die DITIB und in manchen Ländern auch die IGMG. So werde es keine Zusammenarbeit geben „mit Vereinen und Verbänden, die von ausländischen Regierungen oder mit ihnen verbundenen Organisationen gesteuert werden“. Gleiches gilt für Organisationen, „die beziehungsweise deren Mitglieder oder Strukturen von Verfassungsschutzämtern beobachtet werden“. Inwieweit dieses Bekenntnis in Anbetracht der Realitäten in der täglichen Arbeit mit muslimischen Vertretern durchzuhalten sein wird, muss die Zukunft weisen.