Moschee, Macht und strategische Allianzen: Türkei baut Einfluss auf dem Balkan aus

Obwohl der EU-Beitritt der Türkei schon länger stagniert, intensiviert Ankara seine Einflussnahme auf dem Balkan. Mit Moscheebauten, Bildungsinitiativen und politischem Druck sichert sich die türkische Regierung eine strategische Position – gerade in muslimisch geprägten Ländern wie Albanien. Dabei trifft sie auf alte Verbindungen, neue Machtvakuen und kaum Widerstand aus Brüssel.

Der Beitrittsprozess der Türkei zur EU liegt mittlerweile seit Jahren auf Eis, und es spricht wenig dafür, dass die Regierung in Ankara ihn in absehbarer Zeit überhaupt von sich aus wiederbeleben wollte. Allerdings strebt die EU bis 2030 eine Erweiterung an, die sich unter anderem auf mehrere Staaten des Westbalkans beziehen soll. Und vieles spricht dafür, dass die Türkei damit zumindest indirekt einen Fuß in den innereuropäischen Willensbildungsprozess bekommen wird.

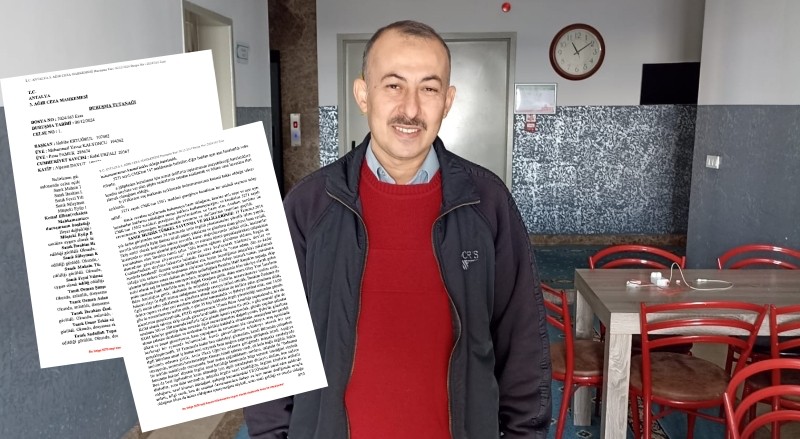

Die Namazgja-Moschee in Tirana – finanziert von der Diyanet

Zu den Staaten, die man in Brüssel noch innerhalb des laufenden Jahrzehnts in die europäische Staatengemeinschaft aufnehmen will, gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina und das Kosovo. Alle drei Länder verfügen über zahlenmäßig starke muslimische Communitys, die nach Jahrzehnten der Unterdrückung durch den Kommunismus und die blutigen Balkankriege identitätsbewusster geworden sind.

In Albanien erhob Diktator Enver Hoxha einst den Atheismus zur Staatsideologie und verbot jede religiöse Organisation und Praxis. Nach dem Ende des Regimes im Jahr 1990 wurden vor allem christliche und muslimische Gottesdienststätten und Gemeinden wieder aufgebaut. Im Jahr 2014 wurde auch der Bau der imposanten Namazgja-Moschee in Tirana nach dem Vorbild der Blauen Moschee in Istanbul bewilligt. In dieser sollen rund 8.000 Gläubige Platz finden.

Der Bau kostete nicht weniger als 30 Millionen Euro – und das Geld hat die türkische Religionsbehörde Diyanet aufgebracht. Im Oktober 2024 reiste der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich zur Einweihungszeremonie an. Bei dieser Gelegenheit unterzeichnete er auch Wirtschaftsabkommen, versprach Investitionen in die Bildung und spendete Drohnen für Albaniens Armee.

Baustopp zur Erzwingung von Maßnahmen gegen Gülen-Bewegung

Das Engagement der Türkei kommt nicht von ungefähr, und das Wiederbeleben geschichtlicher Verbindungen auf dem Balkan ist nur ein Teilaspekt davon. Die Führung in Ankara hat sich im Gegenzug zur Finanzierung den bestimmenden Einfluss auf den Vorstand der Moschee gesichert. Sogar ein türkischer Imam ist dort tätig, was unter den albanischen Gemeindemitgliedern nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt.

Auch politische Zugeständnisse hat die türkische Regierung in nicht zu knappem Umfang eingefordert. In den vergangenen Jahren betraf das unter anderem auch die Gülen-Bewegung. Deren Mitglieder hatten in Albaniens muslimischer Gemeinschaft ein hohes Ansehen erlangt, insbesondere aufgrund ihrer engagierten Bildungsarbeit. Auch deshalb war die Bereitschaft der Regierung in Tirana, Gülen-Anhänger an die Türkei auszuliefern, überschaubar.

Nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016, für den die türkische Regierung die Bewegung zum Drahtzieher und Sündenbock erklärt hat, verschärfte Ankara jedoch auch in Albanien ihren Druck. Über zwei Jahre hinweg standen die Bauarbeiten zur Namazgja-Moschee still, weil die Türkei auf diese Weise Auslieferungen erzwingen wollte. Erst nachdem Albanien einigen Auslieferungswünschen stattgegeben hatte, nahm die Diyanet 2019 die Bauarbeiten wieder auf.

Saudi-Arabien zieht sich vom Balkan zurück – und Türkei will Vakuum füllen

Außerdem erzwang die Türkei im Jahr 2022 die Schließung des „Mehmet Akif Ersoy“-Kollegs und des Kindergartens „Zübeyde Hanım“ in Tirana. Beide Einrichtungen wurden der Gülen-Bewegung zugerechnet. Offiziell begründeten die albanischen Behörden die Schritte mit angeblich fehlenden Genehmigungen und nicht erfüllten Baustandards. Mit der Materie Vertraute halten dies jedoch für Vorwände: Tatsächlich sei diplomatischer Druck vonseiten der Türkei der eigentliche Beweggrund gewesen.

Ein weiterer Grund für die Türkei, proaktive Einflusspolitik auf dem Balkan zu betreiben, ist der Wunsch, eine Hegemonie innerhalb der muslimischen Gemeinden herzustellen. Dabei geht es insbesondere darum, das Vakuum zu füllen, das der Rückzug Saudi-Arabiens herbeigeführt hat. Das Königreich hatte in der Zeit der Balkankriege Fuß gefasst, als Riad muslimische Einheiten bewaffnete und Moscheen errichtete. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch Strategie Riads, Bestrebungen im Ausland zu unterstützen, die eine wahhabitische Auslegung des Islam fördern.

Anfang der 2020er Jahre hat das Königshaus jedoch eine Kehrtwende vollzogen. Die Förderung besonders streng religiöser Kräfte auch in Europa hatte dem Ansehen der Saudis geschadet. Zudem hat man in Riad den strategischen Schwerpunkt auf die Modernisierung des eigenen Landes verlegt. Deshalb ließ Kronprinz Mohammed Bin Salman die mit saudischer Hilfe aufgebauten Gemeinden und Gebäude an lokale Akteure übergeben. Für die Einflusspolitik Erdoğans stellt dies eine willkommene Möglichkeit dar.